Qu'est-ce qu'une mare ?

Une mare est un plan d'eau permanent qui se remplit avec de l'eau de pluie et qui perd son eau essentiellement par évaporation et, dans une moindre mesure, par infiltration. Une mare devient vite un lieu de vie privilégié pour de nombreuses espèces animales et végétales. La hauteur d'eau dans une mare varie selon la saison, ce qui est important pour assurer une plus grande biodiversité. Avec des étés de plus en plus chauds et secs, la présence d'un plan d'eau sur une parcelle, aussi petit soit-il, est un atout en matière de rafraichissement et de biodiversité.

Chemins de l'eau

Une mare est alimentée en eau par la pluie récoltée sur des surfaces étanches telles que toitures ou surfaces extérieures, ainsi que par l'eau qui tombe directement dessus. La mare se remplit pendant la pluie, son niveau augmente, puis se vide par évaporation. Une partie de l'eau peut-être perdue par infiltration, notamment au travers des berges qui ne sont pas nécessairement étanchéifiées. En cas de dépassement de son volume maximal, un trop-plein évite le débordement en évacuant l'excédent d'eau, idéalement vers un autre dispositif de gestion des eaux, cas échéant vers une canalisation.

Le niveau d'eau dans une mare varie au cours de l'année. Il diminue rapidement en période estivale, du fait du déficit de précipitations et de l'évaporation accrue, et est maximal durant l'automne ou l'hiver. L'apport d'une eau d'appoint pour maintenir le niveau d'eau de la mare n'est pas indispensable dès lors que les fluctuations saisonnières garantissent une dynamique naturelle du plan d'eau et favorisent la colonisation et le développement d'une flore diversifiée.

Conditions de mise en œuvre

L'emplacement de la mare devrait respecter un certain nombre de conditions :

- Placer la mare à une certaine distance des arbres, d'une part pour éviter un ombrage trop important et une accumulation de feuilles mortes dans le plan d'eau, d'autre part pour préserver le système racinaire des arbres ;

- Placer la noue à au moins 3 mètres des fondations de la maison, pour éviter tout risque d'infiltration d'eau dans les sous-sols ;

- Eviter les zones dont le sous-sol est encombré par des conduites ou des tuyaux ;

- Hors zone à bâtir, éviter un emplacement trop proche d'une fosse sceptique.

Du point de vue constructif :

- Réaliser une mare idéalement entre septembre et mars pour permettre la colonisation par la faune au printemps suivant.

- Ne pas considérer qu'une mare de petite dimensions ne fait pas sens : quelques mètres carrés suffisent à attirer de nombreuses espèces (une mare de 4 m2 peut accueillir plus de 30 tritons alpestres, une dizaine de crapauds communs et autant de grenouilles rousses)

- Opter pour une forme aussi naturelle que possible, non symétrique, mêlant pentes plus ou moins douces ;

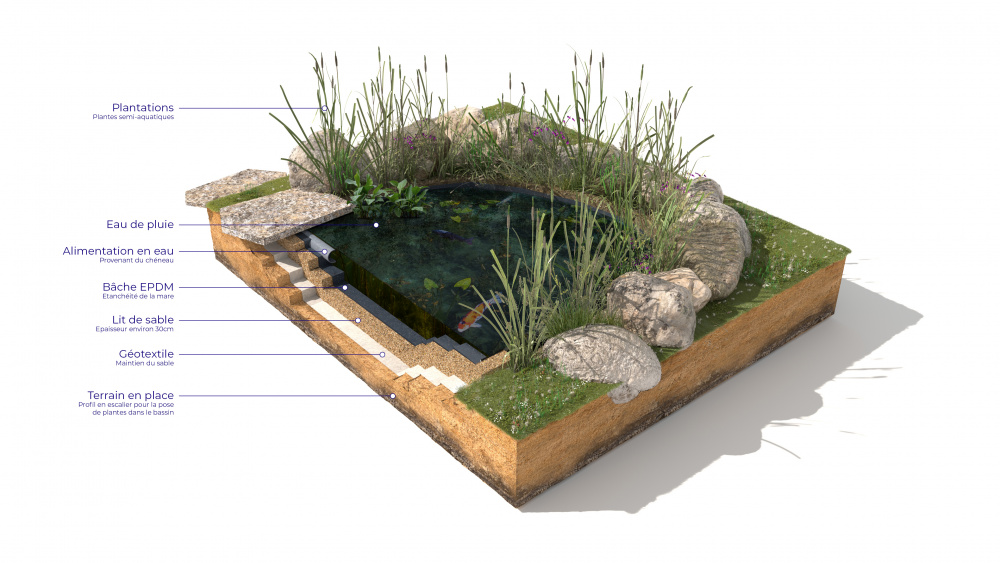

- En cas de présence d'un sol très perméable, étanchéifier le fond de la mare (bentonite, bentofixe, bâche EPDM), en privilégiant les matériaux naturels. L'utilisation du béton comme étanchéifiant est déconseillée car il artificialise le milieu et peut altérer la qualité de l’eau.

- Faire varier la profondeur entre 20 cm et 1.2 m ;

- Sauf cas exceptionnel, il n'est pas recommandé d'alimenter une mare avec de l'eau potable (pas optimal pour la vie dans la mare, gaspillage d'eau potable). Si besoin, le premier remplissage peut se faire à l'eau potable.

- Eviter l'introduction de poissons prédateurs des invertébrés aquatiques dans la mare ;

- À Genève, une seule espèce de grenouille invasive pour les petits plans d’eau produit un chant puissant pouvant troubler le sommeil : il s’agit du groupe des grenouilles verdâtres (Pelophylax sp.). Pour l'éviter, la création d'une mare semi-ombragée, de faible profondeur, réduit considérablement l’arrivée ou le maintien de cette espèce. L'ombre réduit également le développement des algues filamenteuses ainsi que l'évaporation ;

- Sécuriser la marre pour les enfants en respectant les normes de sécurité du Bureau suisse de prévention des accidents. Créer des paliers successifs et ne pas mettre en œuvre des pentes de berges supérieurs à 20%, cas échéant prévoir des barrières laissant passer la petite faune. .

De plus amples informations et conseils sur la mise en œuvre d'une mare se trouvent dans la fiche conseil étang et mare proposée dans le cadre du programme Nature en ville.

Coupe-type

L'image ci-dessous présente une coupe schématique d'une mare :

Végétation

Il est possible de végétaliser une mare au moment de sa construction ou de laisser la végétation se développer spontanément. Il est recommandé de choisir des plantes locales, dont une liste non exhaustive est présentée ci-dessous.

| Plantes des berges humides (profondeur d'eau 0 - 20 cm) |

| Reine-des-Prés (Filipendula ulmaria) |

| Populage (Caltha palustris) |

| Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris) |

| Salicaire (Lythrum salicaria) |

| Eupatoire (Eupatorium cannabinum) |

| Epilobe hirsurte (Epilobium hirsutum) |

| Laîche des marais (Carex acutiformis) |

| Angélique sylvestre (Angelica sylvestris) |

| Jonc épars (Juncus effusus) |

| Plantes semi-aquatiques des zones peu profondes (profondeur d'eau 20 - 50 cm) |

| Iris faux-acore (Iris pseudacorus) |

| Sagittaire (Sagittaria sagittifolia) |

| Menthe aquatique (Mentha aquatica) |

| Plantes flottantes enracinées dans les zones profondes (profondeur d'eau à partir de 70 cm) |

| Nénuphar jaune (Nuphar lutea) |

| Nénuphar blanc (Nymphaea alba) |

| Plantes submergées des zones profondes (profondeur d'eau à partir de 70 cm) |

| Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) |

| Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) |

| Potamot luisant (Potamogeton lucens) |

La première année est souvent une période de reprise, les plantes ne seront pas forcément exubérantes. Un développement végétatif important est attendu dès la deuxième année.

De plus amples informations et conseils sur la végétation se trouvent dans la Fiche conseil étang et mare proposée par l'Etat de Genève et ses partenaires du Programme Nature en ville.

Entretien

Une mare doit être entretenue entre octobre et février, pour éviter de trop perturber les espèces s'y développant. Plus elle est naturelle, moins elle nécessitera d'entretien. Il est surtout important d'éviter qu'elle ne se comble par accumulation de matière organique. Cette accumulation est problématique en particulier lorsque les niveaux d'eau sont bas.

Les quelques actions d'entretien sont :

- Les berges et la végétation qui s'y trouvent doivent être entretenues ;

- Prévoir un ratissage annuel des accumulations de plantes fanées et de feuilles mortes au fond de la mare ainsi qu'un ratissage des algues filamenteuses du moment où elles recouvrent plus de la moitié de la surface du plan d'eau ;

- Curer si besoin la mare, si possible par étapes afin de ne pas trop perturber les espèces y vivant ;

- Ne pas utiliser de pesticides, herbicides ou engrais dans le jardin ;

- Concevoir la mare de manière à éviter un assèchement complet du plan d'eau avant fin juillet, pour permettre la reproduction des invertébrés aquatiques.

- Vérifier régulièrement que le trop-plein ne soit pas obturé.

Conception hydraulique

Une mare est avant tout conçue pour offrir un lieu de vie pour la faune et la flore. Lorsqu'il pleut, elle se remplit, puis se vide par évaporation et/ou infiltration.

A titre d'exemple : pour permettre de gérer sans débordements 80% des pluies tombant sur une toiture ou une surface étanche de 100 m2, il faut prévoir une surface de mare d'environ 8 m2, pour une variation de niveau de 20 cm.

Il est dans tous les cas important de prévoir un dispositif de surverse, même simple, au-delà du niveau d'eau maximal de la mare.

Démarches administratives

La réalisation d'une mare nécessite le dépôt d'une requête en autorisation de construire est nécessaire.

Références

Fiche technique mares et étangs du programme Nature en ville

Site internet du programme Nature en ville

Réponse à des questions fréquentes du KARCH-GE

Recevez dans votre boîte mail toutes les informations concernant la gestion de l'eau à Genève au travers du Blog Gestion des eaux urbaines

Accéder à la page principale de l'Eau en ville : www.ge.ch/c/eau-ville.

Accéder au partage d'expériences Eau en ville : Partage d'expériences Eau en Ville | ge.ch

Accéder à la page Eau en ville a la parcelle, Par ici la Pluie : Par ici la pluie ! - Eau en ville à la parcelle | ge.ch