Bonne pratique n°1: considérer tous les modes de transport sur un pied d’égalité

Principe : participer aux frais de déplacements quel que soit le moyen de transport utilisé.

De nombreuses entreprises proposent à leur personnel une place de stationnement, le plus souvent gratuite ou à un prix très inférieur à son coût réel, sans condition d’accès et sans limite de durée. Cette pratique équivaut à octroyer une subvention aux automobilistes, alors que bien souvent, et en parallèle, les utilisateurs d’autres modes de transports ne reçoivent aucune compensation financière ou en nature.

La bonne pratique consiste donc à octroyer une participation aux frais de transport, si possible équivalente (au minimum) au coût de la place de parc à la charge de l’entreprise, à tous les membres du personnel qui ne sollicitent pas une place de parc et à éviter la mise à disposition de places gratuites. Cette somme peut être forfaitaire ou octroyée sur la base d’une dépense réelle, par exemple l’achat d’un titre de transports publics.

Bonne pratique n°2: adopter une gestion dynamique de la mobilité

Principe : prendre en compte le renouvellement du personnel et ses changements de vie et lui proposer une réflexion régulière sur ses choix de mobilité.

Cette bonne pratique consiste à amener le personnel à repenser sa mobilité en l'invitant à solliciter périodiquement une ou plusieurs prestations de mobilité proposées par l'entreprise. Il peut s’agir d’une place de parc avec des accès privilégiés ou gratuits pour les équipes de covoiturage, d’une participation financière à l’abonnement de transports publics, d’une prime d’écomobilité ou d’une combinaison de plusieurs prestations.

Les offres combinées permettent de tenir compte du développement du télétravail, du travail flexible et de la diversité des habitudes selon les jours de la semaine ou de la saison. Elles peuvent inclure un nombre défini d’accès au parking de l’entreprise et une tarification effective des jours de stationnement qui incitent le personnel à un usage ciblé de la voiture.

Concernant les places de parc, une attribution limitée dans le temps permet de prendre en compte l’évolution des besoins créée par le départ et l’arrivée de nouveaux membres du personnel, leurs changements de situation personnelle (déménagement, enfants à charge, etc.) ainsi que professionnelle (nouvelles missions, télétravail, etc.).

Bonne pratique n°3: proposer une communication active et continue

Principe : sensibiliser de façon durable pour préparer et accompagner le changement d’habitudes en matière de mobilités.

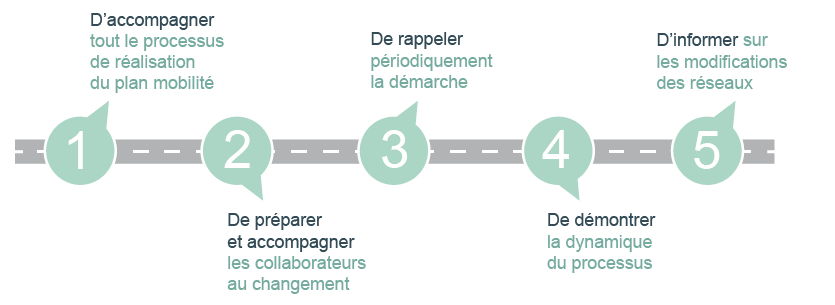

Un changement d'habitudes et de comportement prend du temps. Aussi, dans le cadre d’un plan de mobilité ayant pour objectif d’inciter le personnel à venir sur son lieu de travail autrement qu’avec une voiture individuelle, il est primordial de procéder par étapes : sensibiliser, communiquer sur les alternatives possibles, et faire tester pour ensuite envisager un changement de mode de transport. La communication est donc un élément fondamental et transversal, qui permet :

Bonne pratique n°4: proposer un plan d’actions complet et cohérent

Principe : proposer un plan d’actions complet pour changer efficacement les habitudes de mobilité avec des mesures cohérentes et soutenues par des acteurs clés de l’entreprise.

La réussite d’un plan de mobilité dépend de l’intégration des différents leviers d’interventions que sont :

- l’incitation à l’utilisation de modes de transport durables ;

- la gestion du stationnement ;

- la communication ;

- un plan d’actions évolutif.

Il est en outre nécessaire que :

- le projet fasse l’objet d’un suivi régulier ;

- l’ensemble des acteurs soient impliqués ;

- les ressources humaines et financières soient suffisantes au regard des mesures prises.

Bonne pratique n°5: optimiser et organiser les ressources

Principe : organiser les ressources de l’entreprise (places de parc, véhicules d’entreprise, accès aux infrastructures de transport, etc.) afin d’en tirer le meilleur potentiel et permettre des économies (Chf, CO2, m2) pour l’entreprise.

Améliorer la gestion du stationnement

En cas de pénurie, l’accès au parking fait l’objet d’un règlement afin d’attribuer les places disponibles en fonction de critères privés et/ou professionnels permettant l’accès aux personnes en ayant le plus besoin. En complément, du stationnement occasionnel est proposé aux personnes ne bénéficiant pas d’un accès permanent au parking afin de permettre une flexibilité dans les pratiques de mobilité et d’assurer un remplissage optimal du parking.

Gérer la tarification du stationnement

Une place de parc gratuite entraine un usage accru de la voiture privée, même lorsque des alternatives performantes existent. 45% des actifs suisses choisissent la voiture lorsque la place est gratuite, contre 33% lorsqu’elle est payante (source : Confédération enquête micro-recensement transport 2015). Une tarification du stationnement adaptée au contexte est un moyen efficace d’agir sur la mobilité pendulaire et fait partie intégrante d’un plan de mobilité.

Encourager le covoiturage

Dans des secteurs moins bien desservis par les transports publics et/ou pour faire face à un manque de places de stationnement, le covoiturage constitue une alternative crédible. Des outils de mise en relation digitaux ou humanisés (centrale de mobilité) destinés au personnel, combinés à des avantages appropriés (stationnement par exemple) facilitent cette pratique. Certaines entreprises relèvent ainsi des taux de covoiturage de près de 20%.

Recourir à des véhicules partagés

L’utilisation de véhicules en autopartage (par ex. Mobility Carsharing) ainsi que la mutualisation des véhicules d’entreprise existants permettent de réduire les coûts des déplacements professionnels.

Optimiser la mobilité professionnelle

La mise à disposition de moyens de transport (titres de transports publics, vélos, véhicules d’entreprise ou en autopartage) pour les déplacements professionnels permet de limiter les frais de remboursement liés aux déplacements professionnels réalisés au moyen d'un véhicule privé.

Proposer des équipements adaptés

L’installation d’équipements (vestiaires, douches, parkings vélos) permet d’encourager la pratique de la mobilité douce et représente une incitation importante non seulement en faveur de l’environnement mais aussi de la santé.