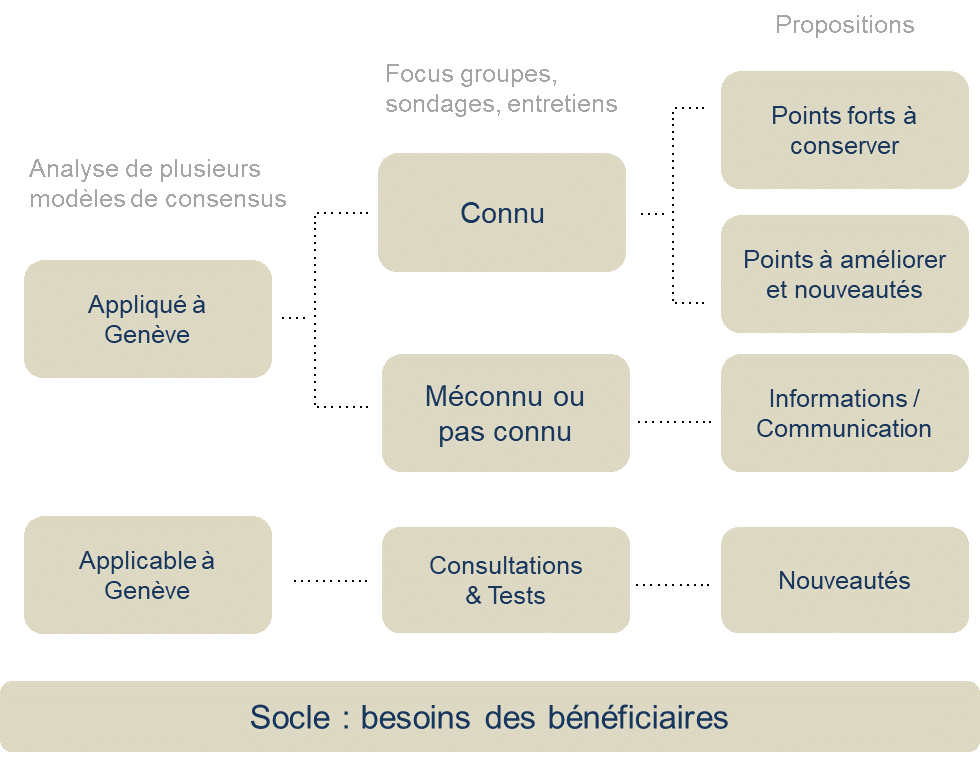

Afin de déterminer ce qui est applicable et déjà appliqué à Genève dans ce modèle, une analyse comparative est en train d'être effectuée : pour la Suisse, les modèles bâlois et valaisan, pour l'international, les modèles allemand, australien et québécois.

En parallèle, plusieurs autres idées sont explorées afin d'enrichir le dispositif actuel de soutien à la séparation parentale avec: le "droit" collaboratif, le développement de la médiation ou encore des compétences parentales.

Concernant les curatelles de surveillance des relations personnelles (SRP), il apparaît en première analyse que plus de la moitié des curatelles SRP sont des curatelles SRP pures, i.e. sans autre mandat. Dans ce contexte, des séances de médiation pourraient également contribuer à apaiser le conflit parental lors de l'établissement de l'agenda des visites pour maintenir le lien avec leur enfant.

Etat d'avancement sur le modèle de consensus

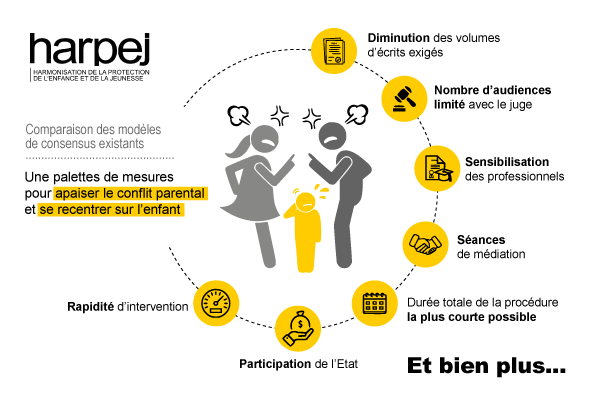

Le sous-groupe "Prévention" de l'axe 1 a pour objectif général de transformer les approches en matière de soutien à la séparation parentale, avec l'étude des conditions pour instaurer le modèle de consensus (inspiré du modèle de Cochem). En synthèse, ce modèle s'appuie sur un fonctionnement interdisciplinaire, une adaptation des pratiques avec des contacts rapides entre services, un séquençage de la procédure judiciaire permettant la mise en place de mesures d'accompagnement (ex. séances de médiation, soutien thérapeutique) tout en maintenant un cadre responsabilisant vis-à-vis des parents. Car il est important que les parents distinguent leurs rôles de conjoints et de parents et qu'ils puissent saisir l'opportunité d'apaiser leur conflit à travers ce cheminement de recherche de consensus, pour le bien de leur(s) enfant(s).

En effet, le but reste de se centrer sur l'enfant et, par cet ensemble de mesures, de limiter les impacts conséquents que le conflit parental a sur l'enfant.

Nous avons commencé par réaliser une analyse de cinq modèles (allemand, australien, québécois, bâlois et valaisan) afin d'en comprendre le déroulement et les conditions d'implémentation. En complément, nous avons identifié les actions du modèle déjà mises en œuvre dans le canton de Genève et effectué des focus groupes avec des juges, des avocats, des professionnels du DIP et des représentants du tissu associatif. Il ressort de ce travail qu'il existe plusieurs "ingrédients" nécessaires pour que le modèle fonctionne. Parmi eux, certains sont déjà en place sur le canton de Genève, comme, par exemple, l'existence d'un service de l'état dédié à la séparation parentale (SEASP) depuis 2017, l'exhortation pour les parents de suivre une séance d'information pour les sensibiliser à la coparentalité, le soutien financier pour la réalisation de séances de médiation ou d'accompagnement thérapeutique. D'autres "ingrédients" seraient à développer; des discussions entre services sont actuellement en cours.

Limiter la judiciarisation des séparations parentales

L'office de l'enfance et de la jeunesse (OEJ) a travaillé avec les partenaires du réseau genevois et a partagé l'expérience avec d'autres cantons et pays pour limiter la judiciarisation des séparations parentales. Il a échangé avec des professionnels d'autres pays (Allemagne, Australie et Québec) et cantons (Bâle-Ville et Valais) pour transformer les approches en matière de recherche de consensus.

Une conférence a rassemblé le 30 mars 2023 un certain nombre de professionnels notamment des représentants du Pouvoir judiciaire, du milieu médical ainsi que les services de l'OEJ engagés sur cette thématique, tels que le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) et le Service de protection des mineurs (SPMi). Des représentants d’autres cantons (Bâle-Ville et Valais) sont venus également témoigner sur la manière dont la recherche de consensus parental était pratiquée dans leur lieu respectif.

Ce partage entre professionnels a contribué à diffuser des connaissances et des résultats concrets autour de mesures alternatives.

- La médiation. Le 27 janvier 2023, le canton de Genève a adopté une loi ambitieuse sur la médiation afin d’encourager la médiation et les autres modes de résolutions extra judiciaires des litiges, avec notamment la mise en place dès 2024 d’un bureau de médiation ouvert au public. Pour en savoir plus : Adoption de la loi sur la médiation| Pouvoir judiciaire (ge.ch)

- La mise en place dès janvier 2023 de tests pilotes entre le SEASP et les tribunaux pour aider les parents qui se séparent à trouver un accord à l’amiable sans passer par une audience et une procédure longue et délicate.

- Le développement de formations avec les partenaires du réseau associatif, formations destinées aux parents afin d’appréhender les impacts de leur conflit sur l’enfant et de trouver de nouveaux mécanismes de fonctionnement.

- S’intégrer dans un processus de droit collaboratif. Présentation de Maître Franco Saccone, Avocat, avocat collaboratif Association romande de droit collaboratif (ARDC), associé chez WAEBER AVOCATS.

Une partie de ce témoignage a été diffusé lors de la conférence. Il est disponible sous le lien suivant: Version courte du témoignage de Maître Saccone, diffusée lors de la conférence du 30 mars

Pour en savoir plus : Association romande de droit collaboratif & Droit Collaboratif - YouTube

Sous-groupe "Surveillance des relations personnelles"

Enquête sur les mandats de curatelles de surveillance personnelle

Dans le cadre du projet HARPEJ, et plus particulièrement l'Axe 1 avec le sous-groupe "Surveillance des relations personnelles", l'OEJ a mené une réflexion pour définir et tester un nouveau modèle de gestion des curatelles de surveillance des relations personnelles. Au cours des réflexions, plusieurs difficultés ont été relevées comme le volume important et les durées des curatelles qui peuvent être très longues. De manière à mieux comprendre et analyser la gestion de celles-ci, une enquête a été menée auprès des chargé.e.s d'évaluation du SEASP, des intervenant.e.s en protection de l'enfant au SPMi et des magistrat.e.s du TPAE et du TPI. Dans cette optique, les résultats nous permettent d'analyser plus objectivement le fonctionnement existant en croisant les regards des différents professionnels. Les premiers résultats saillants de l'enquête démontrent que dans 70% des mandats terminés, les enfants ont accès à leurs deux parents. Néanmoins, le nombre de dossiers est mis en lumière avec une moyenne de 19 mandats sur les 35 IPE ayant répondu au questionnaire. Ce volume est également souligné par les magistrat.e.s et le SEASP qui relèvent que l'un des freins principaux à l'exercice de ces mandats de curatelles est le manque de temps des curateur.trice.s et du réseau en général. Les résultats démontrent aussi qu’un grand nombre de projets de calendrier sont encore établis après les 2 années cadres d'un mandat de curatelle de surveillance personnelle. Suite à cette enquête, il est prévu de délivrer dans le courant du mois d'avril un rapport d'analyse détaillant la gestion de ces curatelles qui sera complété par des éléments qualitatifs recueillis au cours d'entretiens individuels avec différent.e.s professionnel.e.s. Le sous-groupe "Surveillance des relations personnelles" s'attèlera ensuite à proposer des pistes d’amélioration sur la base de ces éléments.